十位村支书,一颗苹果心:十股力量拧成一股绳,十颗初心向着同一个梦。他们用“十分”的努力,守护着“一颗”让家乡富足、让生活甜美的苹果心,诠释“党心连民心”的振兴故事。

东山庄村

当亩产近万斤的苹果

遇上传承370年的砂大碗

会碰撞出怎样的火花?

一起走进东山庄村

看他们如何用“两条腿”

走出一条独具特色的发展道路!

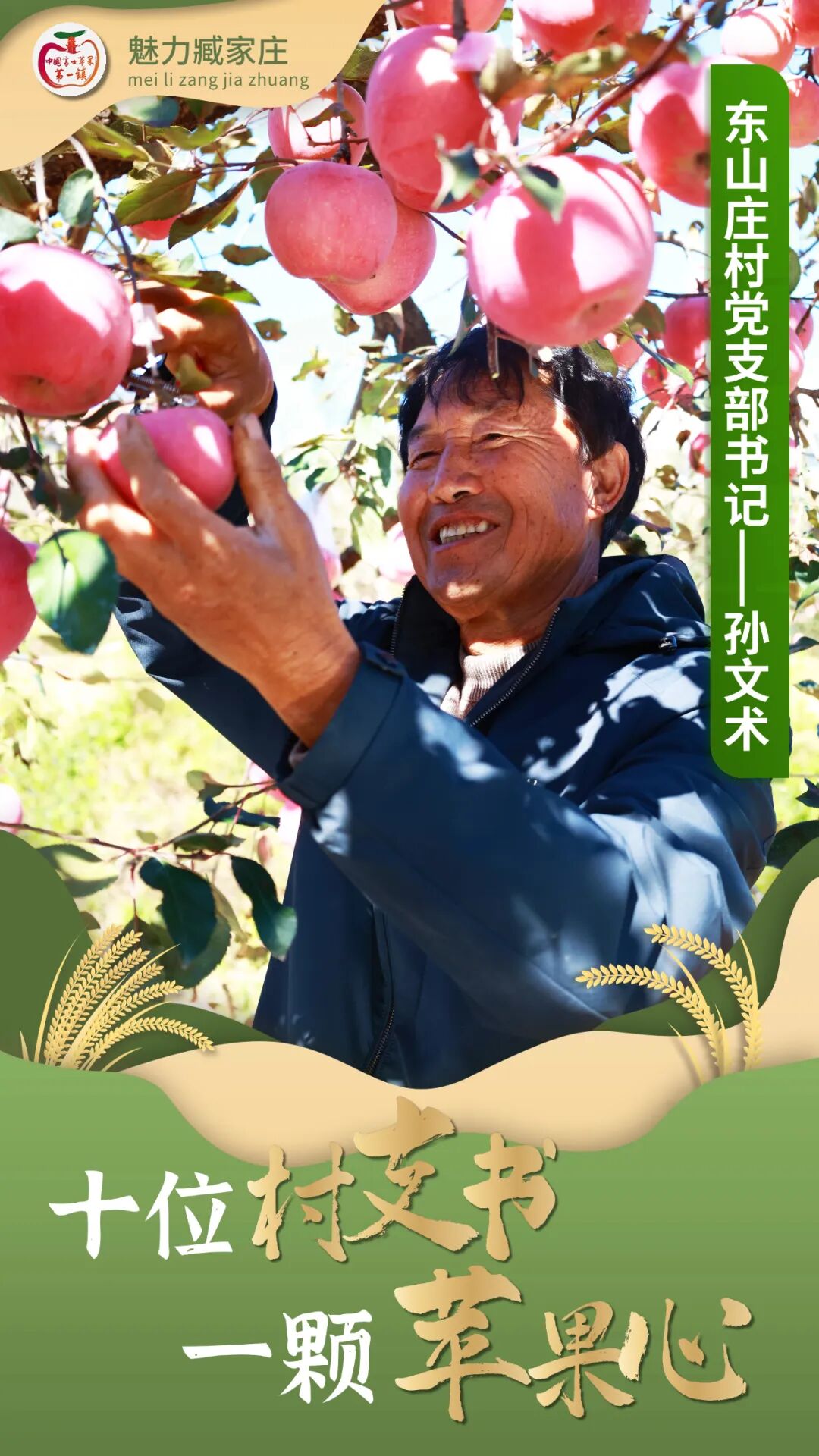

我叫孙文术,

是福山区臧家庄镇东山庄村的党支部书记。

别的村都在花样发展苹果产业,

我们村也不落后,

咱们村一手抓产业、一手传文化!

“苹果亩产近万斤,

非遗技艺传承370年!”

孙文术一手举着红润的苹果,

一手托着质朴的砂大碗,

在镜头面前热情地介绍道。

说起苹果,孙文术打开了话匣子。东山庄村一共有500亩苹果园,主要种植红富士和嘎啦。曾经,他们也跟很多其他村一样,面临着山路难行、品种单一、果树老化的问题。为了解决这些问题,村党支部进行了很多尝试,不断更换新品种、不断提升苹果种植技术,是东山庄村发展苹果产业的两大“法宝”。

“这是我们村2021年引进的新品种——响富,也属于富士的一种,他的主要特点就是抗病能力强、上色快、口感好、价格高,市场上能卖到七八块钱一斤,是普通富士价格的一到两倍。”果园里,孙文术指着果树说,“我们村从十几年前开始,每年都邀请专家进村讲课,一年最少四次,从疏花疏果,到病虫害防治,到浇水施肥,把技术送到村民们的田间地头。村里90%以上的果农都参加过培训,我们村的优质果率也大大提升。”

不少果农也深有感触:以前种苹果都靠老经验,如今有专家上门授课、测土,并进行配方施肥和水肥一体化管理。在提高树势的同时,效益更好了,苹果的糖度提高了,病虫害也得到了有效防治。就算是没见过、没种过的新品种也不怕,有问题就找专家。

介绍完苹果

孙文术又带大家走进了一处非遗工坊

孙文术神秘地说:“我们村除了苹果,还有一个‘传家宝’——370年历史的省级非物质文化遗产砂大碗。从挖泥到烧窑,二十多道工序全凭手工,用的就是我们村特有的‘金砂红泥’!”

工坊内,柜子上摆满了各种由金砂红泥烧制而成的手工艺品,砂大碗非遗技艺传承人孙德民正在潜心制作,只见他一只脚拨动着转盘,两只手稳健缓慢地托起一块泥土,一只砂大碗的雏形就呈现在眼前。

孙德民一边熟练地拉坯,一边介绍:“现在人都讲究健康饮食,喜欢寻找小时候的味道,砂大碗没有工业添加,蒸出来的菜低油少脂,能最大程度保留食材本味。村里非常支持我的这门手艺,一直帮我在网上宣传推广,没想到这么大家受欢迎,每年光砂大碗就能卖8000多件。我这老手艺,真成了一门新产业!”

东山庄村一方面靠基础设施和技术投入,稳住苹果产业基本盘,另一方面靠非遗活化,挖掘文化附加值。如今,东山庄村的“苹果产业+非遗传承”发展模式,不仅让村民实现了增收,更保留了最珍贵的“乡土味”。

站在果园前,孙文术自信地说:“乡村发展只靠一条腿走路是万万不能的,我们东山庄村一手抓苹果产业,一手传非遗文化,用实践告诉大家,乡村振兴没有固定模板,只要找准自己的特色,踏实干事,就能把‘土资源’变成‘金产业’!”

编审:李蕾

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号