10月24日,烟台市人民政府新闻办召开“回望‘十四五’ 奋楫启新程”主题系列第六场新闻发布会,聚焦“十四五”以来全市工业经济高质量发展成效。烟台市工业和信息化局党组书记、局长张宏及相关负责人出席发布会,现场发布的各项数据勾勒出烟台工业经济高质量发展的生动答卷。

规上产值破万亿,利润大涨三成

工业是实体经济的命脉所系,是烟台经济的根基所在、优势所在。

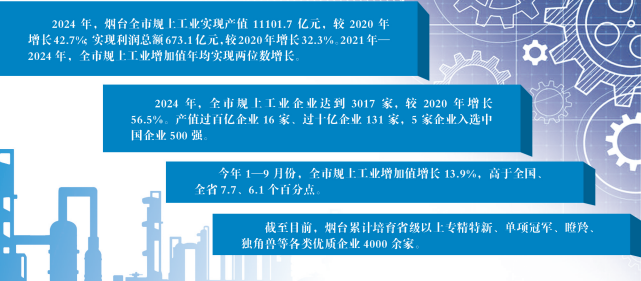

数据显示,2024年,烟台全市规上工业实现产值11101.7亿元,较2020年增长42.7%;实现利润总额673.1亿元,较2020年增长32.3%。2021年—2024年,全市规上工业增加值年均实现两位数增长。今年1—9月份,全市规上工业增加值增长13.9%,分别高于全国、全省7.7、6.1个百分点,为全市经济社会高质量发展提供了坚实支撑。

这份成绩单的背后,是烟台全市上下加力实施工业经济“头号工程”的结果。

张宏表示:“通过深入实施先进制造业强市战略,召开全市新型工业化推进会议,印发《实施六大行动 聚力链式发展 加快建设先进制造业强市的实施意见》等政策文件,在全市树牢大抓工业的鲜明导向。”

在工业领域中,装备制造业是烟台的重要支柱产业。市工业和信息化局党组成员、副局长刘忠彦介绍,装备制造业目前形成了涵盖海洋工程、能源装备、工程机械、汽车及零部件等多领域的产业体系,拥有规上企业1200多家,产值突破2400亿元,涌现出一批具有国际领先水平的重大技术装备。杰瑞集团研发全球首套全套电驱压裂设备,打破国外技术垄断。台海玛努尔攻克二代及三代核电主管道全流程制造技术,产品应用于“华龙一号”示范工程。东方电气建成全省首个全尺寸风电叶片检测中心,生产出全球最长的153米风电叶片。

“链”上发力,园区经济绽放精彩

“十四五”以来,烟台坚持以链式思维引领产业发展,大力实施“9+N”产业集聚培育工程,真正将要素资源、政策资源、项目资源汇集到产业链上。

成效如何?数字会说话:“链长制”实施以来,16条产业链累计实施延链补链强链项目1899个、完成投资4872亿元。裕龙岛炼化一体化、万华新材料低碳产业园、潍柴弗迪新能源动力产业园等一批事关工业长远发展的大项目建成投产。龙口交通铝材、福山新能源商用车零部件、蓬莱深远海能源装备等3个集群获评国家中小企业特色产业集群。福山、龙口、招远成功入选山东省工业强县。

工信部门把链式发展作为产业转型升级的主抓手,突出园区化、项目化、生态化,推动链长制深入实施,加快构建垂直生态体系,产业链式发展取得阶段性成效。万华新材料低碳产业园、蓝色药谷·生命岛、东方航天港等一批高端园区拔地而起,成为产业升级的“新地标”。

市工业和信息化局党组成员程建军表示,自2021年“链长制”实施以来,45个领建园区新增入驻企业361家,总数达到1524家;43家链主企业新增产值1646亿元,增长38.8%。

值得一提的是,青烟威船舶与海洋工程装备集群成功入选国家先进制造业集群,烟台产业链跃升为国家战略性新兴产业。

企业军团“梯队冲锋”,专精特新突破4000家

一个地方的工业经济有没有活力,关键看实体企业。在这方面,烟台培育出了一支实力雄厚的“企业军团”!

为了帮助企业成长,烟台可是下足了功夫,“十四五”以来,烟台启动实施企业倍增计划,出台精准支持政策,连续三年召开高规格会议集中兑现倍增奖励。2024年,倍增企业产值规模较2021年增长40%,贡献了全市规上工业近70%的产值,其中52家企业实现产值翻番。

烟台既有顶天立地的大企业,也有铺天盖地的中小微企业。

数据显示,截至目前,烟台累计培育省级以上专精特新、单项冠军、瞪羚、独角兽等各类优质企业4000余家。其中,专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军分别达到136家、24家,较2020年分别新增127家、12家。

烟台深入实施服务企业专员制度,建立“一个平台受理、一个专班分办、十个小组专办”的问题化解机制。常态化联系服务企业3801家,累计解决企业各类诉求6300余件。2024年,全市规上工业企业达到3017家,较2020年增长56.5%。产值过百亿企业16家、过十亿企业131家,5家企业入选中国企业500强。

数字与绿色“双翼齐飞”

走进今天的烟台工厂,你会惊喜地发现,传统的机器轰鸣、人海战术正在被智能化、绿色化的新场景所取代。

这些年,烟台抢抓数字经济发展机遇,促进数字技术与实体经济深度融合,全面推动人工智能赋能新型工业化:印发《烟台市推动工业领域设备更新实施方案》,每年滚动实施100个投资过亿元的重点技改项目,成功获评国家制造业新型技术改造城市试点。在全省率先启动数字经济立法,为推进数实深度融合提供了有力法治保障。

市工信局副局长李红林介绍,这些年烟台引进了华为、百度、京东、腾讯、紫光等头部企业生态,带动汉鑫科技、渤聚通、恒远科技等一批本土企业快速崛起,打造省级数字经济产业园区11个。渤聚通获批首批国家级数字化转型促进中心,万华化学、玲珑轮胎获批国家级“数字领航”企业,20余家企业获批省级新一代信息技术与制造业融合发展试点示范。18个数字化转型项目进入省级财政资金奖补范畴。创新“产业大脑+晨星工厂”数实融合新模式,培育重点行业产业大脑9个,培育先进级、卓越级智能工厂28个,建成晨星工厂313家。引育各类工业互联网平台140多个,万华化学、玲珑轮胎获评国家“数字领航”示范项目,橙色云跻身国家工业互联网“双跨”平台。全市规上企业两化融合指数达到101.8,数字化转型覆盖率高达88.7%。

在绿色低碳发展方面,烟台同样不遑多让。全市构建了“市级—省级—国家级”绿色制造培育体系,累计培育省级以上绿色工厂88家、绿色供应链管理企业19家、绿色工业园区12家。道恩钛业、恒邦冶炼更是获评国家重点用能行业能效“领跑者”。

YMG全媒体记者 孙长波

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号