凌晨四点,山间小径还笼罩在夜色中,农户们已打着手电筒上山采摘果实。他们赶几十里路到早市,只为多卖几块钱。张婶在小区门口守着满筐葡萄直到天黑,李叔大夏天蹲在路边售卖自家菜地伺弄的黄瓜韭菜……这些曾是凤凰台街道楚凤社区常见的画面,也是农户生活的真实写照。

今年2月,楚凤社区发起“暖心助农”行动,已帮助超120户居民,销售自产果蔬5800余斤,真正实现了农户增收、居民安心、社区凝聚的三重价值。

田头滞销困局,餐桌寻味艰难

楚凤社区作为典型的城乡结合型社区,覆盖2857户居民。其中,36%的家庭原籍乡村,父母仍在老家务农并时有农产品待售。社区还生活着827户老人家庭、280户儿童家庭、115户独居老人及76户特殊群体。

“今年蓝莓行情不好,我父母种的蓝莓又是第一次采摘,找不到销路非常愁人。”建城西府的权女士道出了许多家庭的困境。一边是农户的优质农产品困于田头,一边是儿童家庭追求食材安全却苦于无从溯源,还有高龄老人买菜不便的现实难题——这些诉求,都卡在了从田间到餐桌的“最后一公里”。

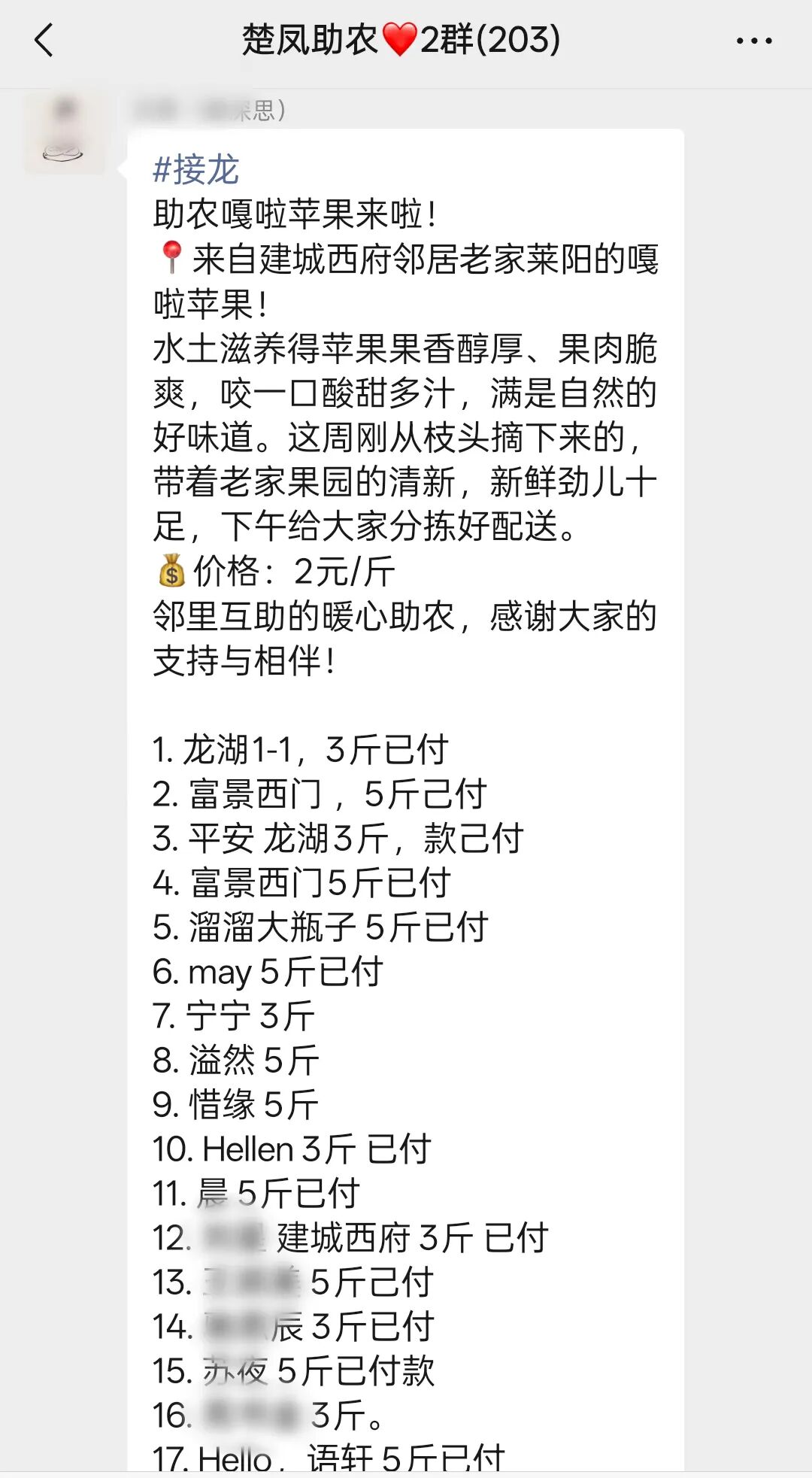

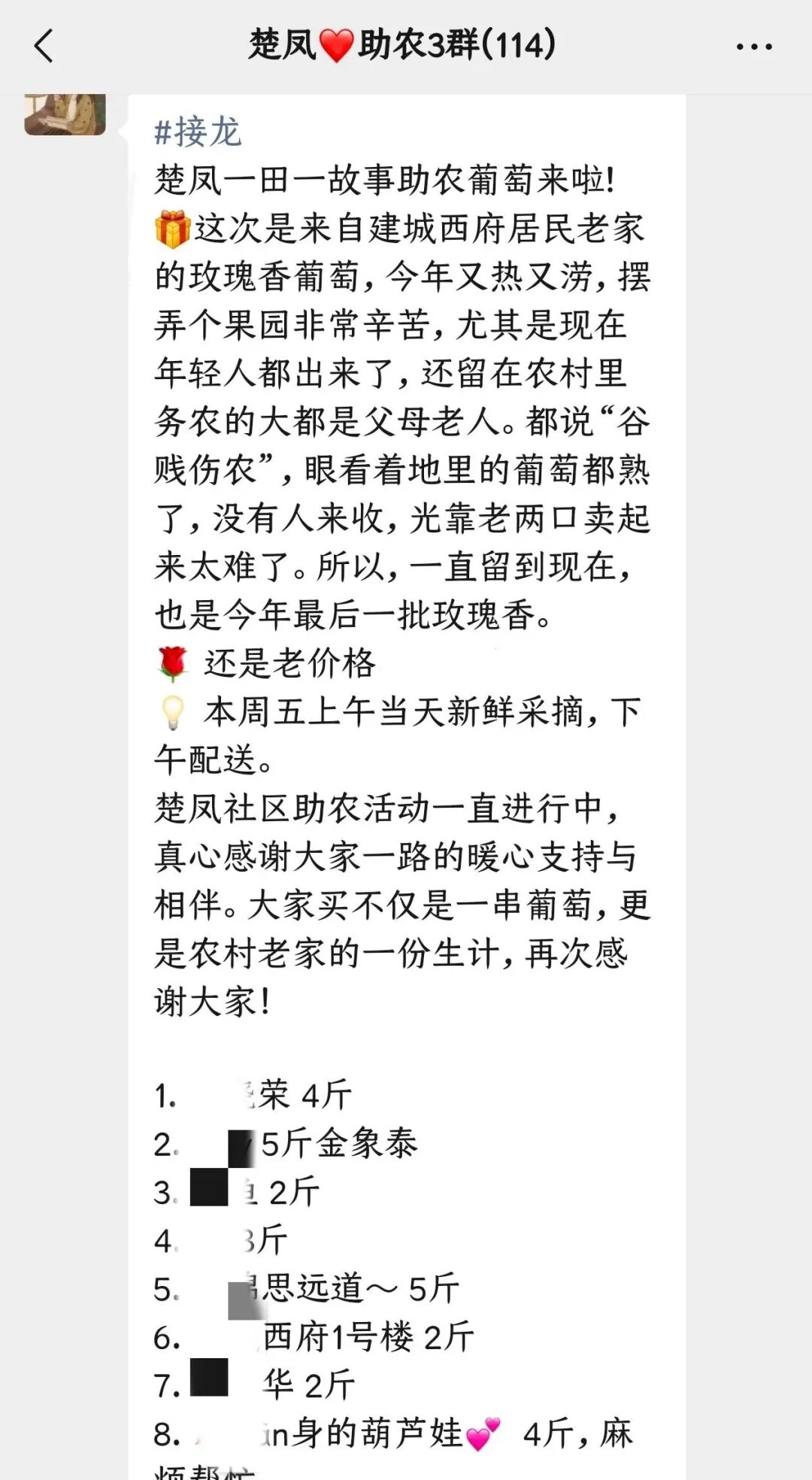

面对现实问题,楚凤社区党委发起“暖心助农”行动,构建起“党组织牵头、农户直供、邻里互助”的公益服务平台。凤凰台街道楚凤社区党委书记、居委会主任王晓慧介绍,社区对农户坚持“零收费”,不收取任何渠道费用。同时为居民严格把关,从源头控品质,并负责全程配送与售后。平台采用线上微信群接龙预订,线下集中配送的模式,打造“线上订、按需采、网格送”的15分钟生鲜服务圈。

西大院的万大姐对此深有体会。她家的杏子丰收却面临滞销,抱着试试看的心态联系了网格员。“没想到,就2个小时,100多斤杏就被预订完了。”万大姐激动地说,为表感谢,她特地做了面写有“杏销路 社区帮 网格情 暖农家”的锦旗送到社区。

一田一故事,品物更品情

社区志愿者深入田间,倾听农户心声,将耕种点滴制成“一田一故事”爱心卡片,随产品送达千家万户。

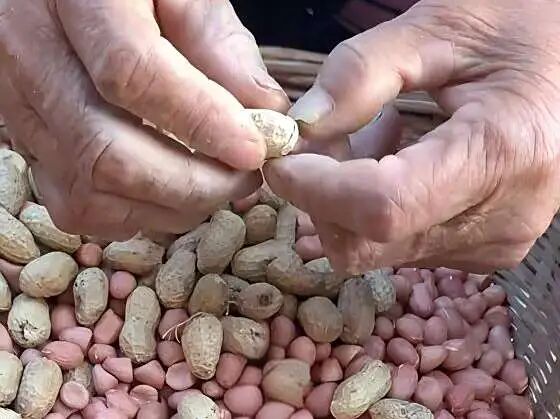

建城西府居民老家父母留种的花生,老两口不舍得花钱用机器脱壳。“机器脱壳太粗糙,容易伤着果仁,”这位居民转述父母的话,“还是得靠手一颗颗剥开才放心。”剥出来的花生,个个颗粒饱满。当这批带着父母掌心温度的花生登上社区助农平台,没多大一会儿就被抢订一空。

“居民们买到的不仅是一袋花生,更是一份对朴实劳动的敬重。”王晓慧说道。为打破信息与配送壁垒,社区特地推出“温情流程”,发布《致楚凤居民的一封温暖家书》,唤起邻里共鸣。“那张写着老两口故事的小卡片,让我感受到了食物背后的温度。”居民李女士拿到花生后动情地说道。

无论是海阳农户首挂果却滞销的蓝莓,还是父母手工剥壳、带掌心温度的花生,又或是建城西府居民家中急待销出的丰产葡萄——这些真实的故事,让居民购买的不仅是食材,更是一份对劳动的理解与致敬。

爱心聚暖流,善行续长卷

“暖心助农”不止于一次帮扶,更致力于构建可持续的社区内生循环。

“烟火食光”项目就是典型例证。不少居民受到项目感召,将老家种植的新鲜蔬菜捐赠至社区,经该项目制成餐食送至困难老人手中。“我们采用农户直供原材料,创新打造‘楚凤私厨’‘楚凤有茶’等特色板块。”王晓慧介绍,目前日均配送60余份,让独居老人、特殊群体足不出户也能品尝“家的味道”。

更令人感动的是,许多受益居民主动加入志愿团队,形成“受助-助人”的爱心接力。通过慈善募集65000元注入社区基金,专项用于助农补贴与困难帮扶,实现“公益反哺”。

“以前凌晨四点就要摸黑出门,现在农产品直接送到社区居民手中,省时省力还卖得好。”一位农户感慨道。而对居民来说,不仅能买到新鲜安全的农产品,更在一次次交易中加深了对土地和劳动的理解。

王晓慧表示,楚凤社区将继续以民意为导向,用一场充满温情的“双向奔赴”,让城乡之间更有温度,让邻里情感更加凝聚。在这里,农产品不再只是商品,更是串联起农户-社区-居民的“情感媒介”,在城市的钢筋水泥间,续写着关于土地、劳动与温情的动人故事。

编审:李蕾

法律支持单位:山东助商律师事务所

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号