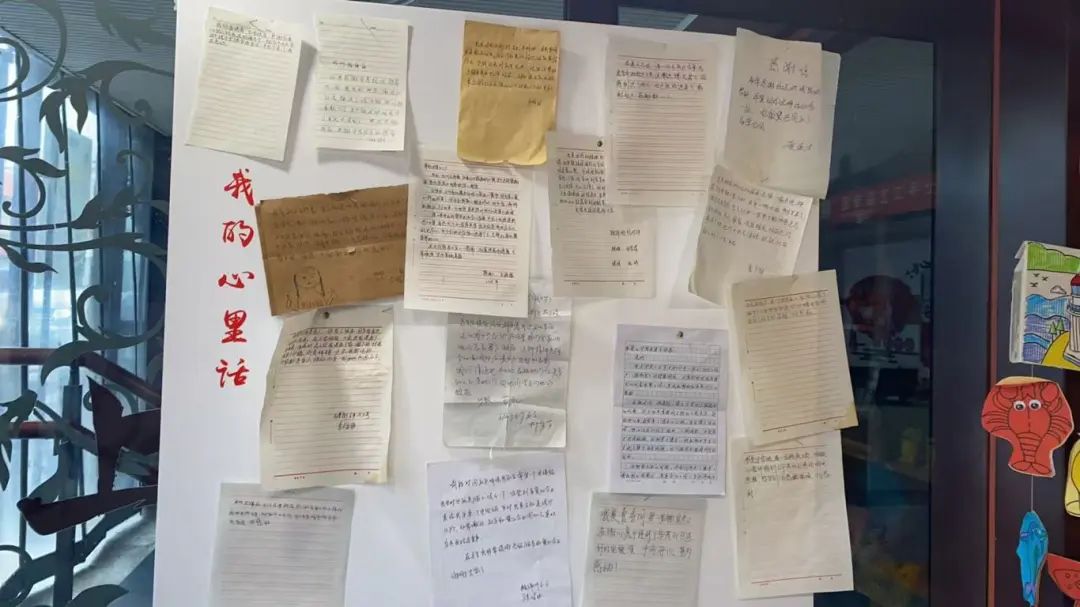

“给我们上门剪头、送药,太谢谢社区想着我们。”近日,华茂社区83岁的王竹青老人将手写的“心里话”感谢信送到了社区。像这样的“心里话”,在向阳街道华茂社区“慈善超市”的墙上共有17张。

福来齐饭店每日送爱心午餐、非遗企业指导宝妈创业、“双报到”单位为老楼加装扶手……2025年,华茂社区党委创新推出“三合伙人”机制,联动个人、企业、公益组织,通过网格治理和公益服务双线发力,将昔日的诉求栏变成了充满温度的情感流露地。

17份心里话与365天爱心午餐:

串起双向奔赴

“真不知道咋感谢咱们社区的工作人员了,这些年他们就和亲人一样照顾我们家……”

“我及家人非常感谢社区及爱心人士对我们的关怀……”

……

在华茂社区慈善超市,17张居民心里话一一张贴在“我的心里话”看板上。有的写了几十字,有的写了好几页,还有的通过绘画的形式表达自己的感谢之情……社区与居民双向奔赴的温暖在此延续。

“我每天中午都能吃到网格员送来的热饭,还有人经常上门帮我们剪发、送药,太谢谢社区了!”刘秀芳老人激动地说,平时自己不方便上下楼,多亏社区有社区的关心,自己的生活质量提高了。

据了解,华茂社区联动20余家“双报到”单位、共建企业及公益组织,依托社区 “善爱公益坊”搭建“一老一小一困”服务综合体。自2024年10月10日起,社区联合辖区福来齐、碧海饭店等爱心企业每日配送“爱心午餐”,联合所城人家为低保、困难家庭定制“两元爱心面”“5-8-8实惠餐”。180多顿饭让社区低保、困难家庭暖胃更暖心。

(资料片)

在暖心服务链上,烟台市应急管理局、烟台市行政审批服务局等共建单位共同为社区硬件升级。绘制社区文化墙、加装健身器材打造小公园、在居民楼内安装扶手……社区的硬件设施逐步发生着改变。

40次服务与“服务19”公益行:

激活邻里互助

“小王,我头发长了能不能来帮我剪剪头发。”在网格员的日常联络中,时常有这样的消息弹出。

“我们收到居民的求助消息立马就联系能人志愿队,上门帮老人剪头、打扫房间、维修家电等,居民有事社区服务队就能解决,越来越多的社区事变成大家事,点滴‘微服务’汇聚成基层治理的‘大能量’。”华茂社区党委副书记刘思彤介绍,华茂社区不断激活“个人合伙人”自治动能,通过组建理发、维修等领域的“我为民来能人志愿队”,常态化开展服务40余次。

据了解,社区以“服务19”公益行为依托,搭建起全周期成长支持平台,精准对接多元需求。

(资料片)

在宝妈赋能计划中,携手非遗商企“口福乐食品”开展传统糕点制作创业培训,帮助待业宝妈掌握技能实现灵活就业并创业,目前宝妈已熟练掌握制作技巧,正在为开店前做最后的冲刺。

针对辖区内的特殊群体,华茂社区在善爱公益坊设立非遗项目工作坊,为心智残疾儿童及家庭提供“技能培训—产品展销”全链条支持,助力残障群体融入社会、实现价值。

同时,依托“暖心食坊”打造“学生驿站”,为新就业群体及双职工家庭子女提供课后学习空间,有效解决“看护难”问题,构筑起“家校社”协同育人生态圈。

56个心愿与慈善良性循环:

孵化自治力量

华茂社区创新“低偿服务反哺+全民慈善参与” 模式,构建可持续公益生态,通过推行“低偿服务收益反哺社区”机制,联动爱心企业定期开展物资义卖,所得资金全额注入社区慈善基金,专项用于特殊群体帮扶,形成“服务—收益—反哺”良性循环。

(资料片)

同时,通过发起“慈善微心愿”行动,搭建爱心人士与困难家庭的对接平台,完成居民“急难愁盼”的心愿,目前已认领完成56个微心愿;在传统节日开展“慈善慰问行”,为60余户家庭送上定制“心愿礼包”。

华茂社区以“三合伙人”机制为纽带,串联“善养、善居、善育、善益” 四大场景,构建起 “社区搭台、社会唱戏、居民主角”的基层治理共同体。在社区公益坊的辐射带动下,居民志愿者从20人增至50人,3家新企业主动加入合伙人阵营,商户、社会组织常态化参与社区建设,实现从“社区事务”到“共同事业”的转变。

从一碗热饭的温度到非遗手艺的传承,从微心愿的点亮到社区基金的流转,受益人群增多的背后,是“善行”理念的落地生根。每个治理细节,无不体现着“共建共治共享”的初心,华茂社区正在提交一份有厚度、有温度的社区治理答卷……

编审:李蕾

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号