专 栏 语

当城市霓虹遇见田间晨露,当代码键盘换成农具把手,有这样一群人正带着知识与热血重返土地,他们用科技赋能传统农业,以情怀点燃乡村振兴的火种。《新农人·兴乡村》专栏聚焦莱山乡土大地上的创新实践,将镜头对准这些扎根土地的追梦者,记录他们如何让老产业焕发新生机,如何用一颗颗“共富果”甜了乡亲们的生活。“新农人们”脚下沾着泥土,眼中闪着星光,正用青春与智慧在莱山希望的田野上,书写属于这个时代的乡村振兴新故事。

在莱山区莱山街道东沟村的丛林咖啡屋里,落地窗外是层叠的绿植,吧台前游客正排队购买印有“东沟风味”的咖啡豆。村党支部书记刘维波指着远处的荒山说:“十年前这里全是垃圾场,现在成了年轻人追捧的‘森林咖啡馆’。”这位带领村民将“穷山沟”变成“金窝窝”的“新农人”,正用一杯咖啡的香气,唤醒乡村振兴的新活力。

组织赋能:

用党建“金钥匙”打开班子活力阀

“刚来村里时,两委班子开会连张像样的桌子都没有。”刘维波看着会议室里的老照片,“2015 年我跟每名村干部签责任状,干不好就扣奖金。”如今的东沟村,每周一的“两委”碰头会雷打不动,墙上的“党员积分表”实时更新着每个人的服务时长。在他的带领下,支部创新“半月支委扩大会+每月党员活动日”制度,把党员干部培养成产业发展的“领头雁”。

莱山街道东沟村党支部书记村委会主任 刘维波

“去年村办水业缺技术员,村里有位党员主动从城里辞职回来。”刘维波翻开笔记本,“现在党员带头入股的‘锦源春’生态园,年产值破千万,28户股东里有15户是党员。”这种“党建+产业”的模式,让东沟村从市级后进村蜕变为省级文明村,村集体经营性收入年均达130万元,2024年村民人均年收入32721元。

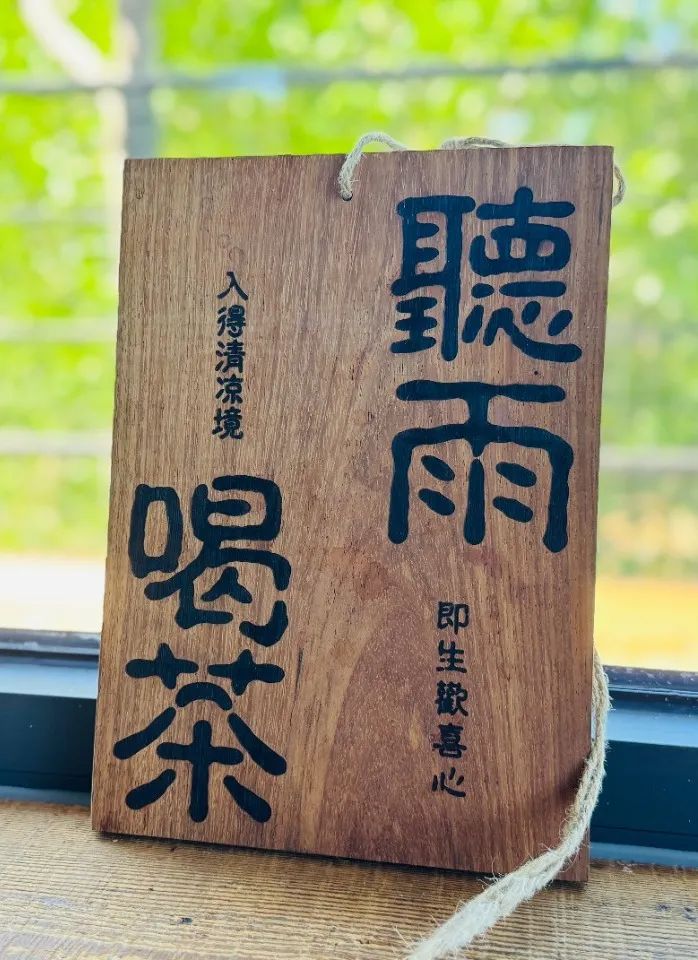

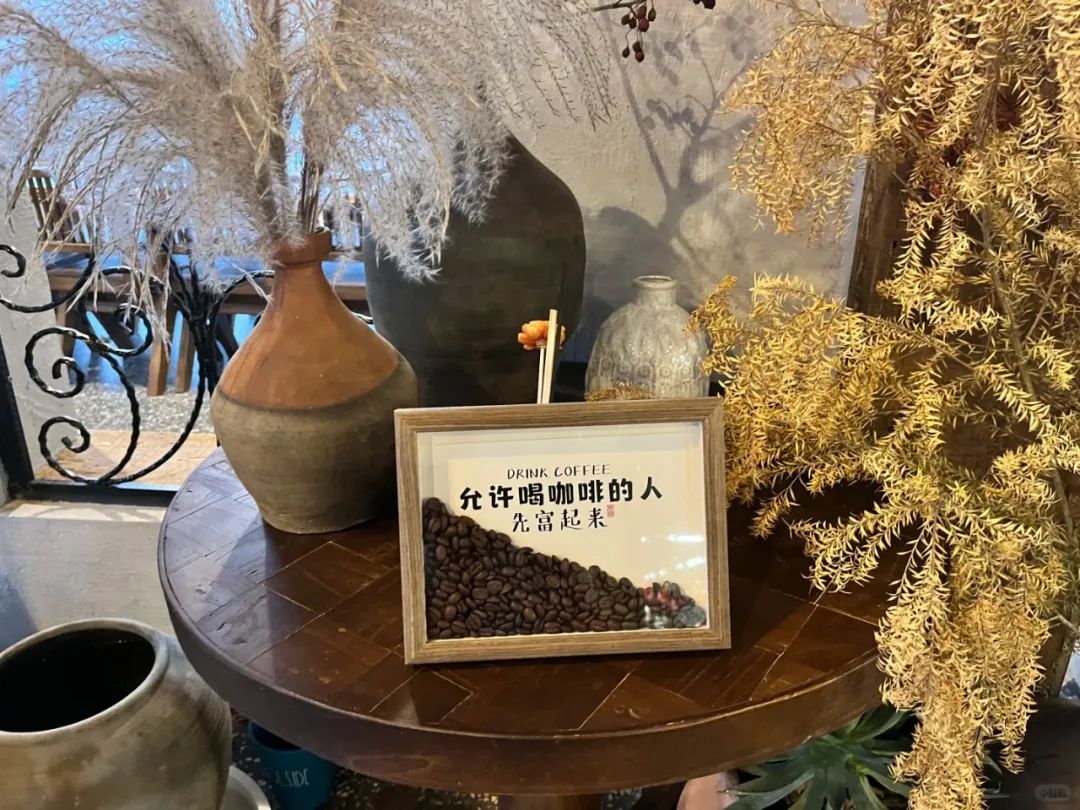

产业破题:一杯咖啡激活荒山经济

“2024年11月丛林咖啡开业那天,排队的游客把山路都堵了。”刘维波望着咖啡屋的落地窗,“这面墙用的是山上拆违的老木头,咖啡杯印着村民手绘的梯田图案。”这个由旧仓库改造的网红打卡地,带动周边20户村民卖起了农家特产。

在咖啡屋的原料间,游客王女士正跟着村民学磨咖啡豆,“第一次知道咖啡渣能当果树肥料,这里的苹果都带着咖啡香。”刘维波介绍,咖啡项目采用“公司+农户”模式,村里统一提供技术培训,“光咖啡相关产业就解决了60个就业岗位,村民张大叔家的苹果搭上咖啡文创,单价涨了3倍。”

文旅融合:荒山野岭变身“近郊天堂”

“以前这里全是乱倒的建筑垃圾,现在成了‘农禅谷’的亲子草坪。”刘维波踩着落叶走向山坡,脚下的country walk美食街正在装修,“明年这里要摆20个特色摊位,村民能卖自家做的豆包、蜂蜜。”不远处的似锦花卉大棚里,返乡青年正直播卖花卉:“刘书记帮我申请了创业补贴,现在每天能卖300盆。”

“你听!刚才这只鸟叫是戴胜,那边叽叽喳喳的是灰喜鹊。” 游客曹先生指着树梢间跳动的影子,“我专门下载了识鸟 APP,在这儿半小时认全了8种鸟。”他将咖啡杯凑到鼻尖轻嗅,“山风带着咖啡香和青草味,比城市里的网红咖啡馆多了十几种自然香调。”刘维波擦了擦“乡村振兴展览馆”的展板:“这里记录着东沟从‘卖石头’到‘卖风景’的转变,去年接待了1200多名参观者。”如今的东沟村,已形成“咖啡+民宿+红色教育”的文旅闭环,2024年带动410户村民户均增收2.97万元。

游客曹先生

未来蓝图:让山沟里飘出咖啡香

“下一步希望更多的城市居民能到东沟村、到涩口咖啡体验亲子、团建、露营等户外项目,享受微度假、短旅游的休闲时光。”关于未来的发展,刘维波指着规划图上的星光栈道,“这条栈道将串联植物园、农禅谷和咖啡屋,形成‘采摘+品咖+民宿’ 的全时体验。”

夕阳下的丛林咖啡屋飘出阵阵香气,刘维波指向窗外正在修建的乡村漫步栈道:“有人说我们村是‘咖啡换荒山’,其实是用创新换思路。我们要让游客记住——烟台不仅有苹果,还有飘着咖啡香的山野浪漫。”当涩口的咖啡遇上甜美的苹果,当城市的网红文化融入乡村的泥土气息,东沟村的振兴故事,正像这杯调和后的咖啡,既有传统的醇厚,又有创新的回甘。

编审:李蕾

鲁公网安备37061302000010号

鲁公网安备37061302000010号